Du 26 au 30 novembre 2012, le 5e Forum social mondial sur la migration (WSFM) s’est tenu à Manila, aux Philippines. Le WSFM est un des processus thématiques du Forum social mondial (WSF).

Articles de bulletin

Une résolution du Service national géologique et minier du Chili a décidé l’arrêt temporaire des travaux de forage et de vidange du projet minier Pascua Lama, situé dans la province du Huasco de la région d’Atacama, parce qu’on y a découvert des contraventions du règlement de sécurité minière, dont l’excès de matériaux fins en suspension (qui représentent un haut risque pour la santé des personnes) dérivés des activités d’exploitation de la mine.

Le 1er décembre dernier a eu lieu le VI Forum social pan-amazonien à Cobija, terre amazonienne de la Bolivie, triple frontière entre le Pérou, le Brésil et la Bolivie. « Sous la protection du caoutchouc et de la châtaigne, symboles de l’Amazonie bolivienne », les peuples amazoniens ont lancé un appel à l’unité pour transformer le monde :

Le mardi 4 décembre, à 9 heures du matin, des effectifs de la Police nationale ont brûlé les maisons et les cultures des habitants de Bilsa (canton de Muisne, province d’Esmeraldas). Cette communauté y habite depuis toujours, en s’adonnant à la pêche de crabes et à l’agro-écologie. Il s’agit de personnes qui ont vécu dans ces terres pendant plus de vingt ans et qui, par conséquent, ont droit à obtenir des titres de propriété formels, comme prévu par le Code civil.

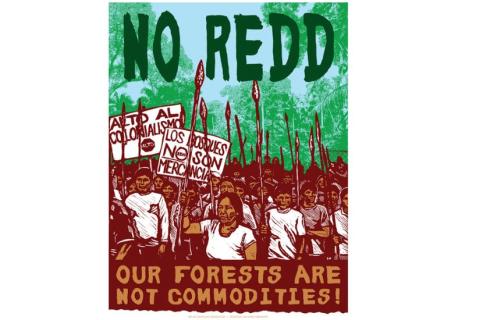

Il devient de plus en plus évident que les efforts que font certains gouvernements, ONG, institutions et entreprises pour que REDD soit la principale stratégie de réduction de la déforestation ne sont pas en train d’aboutir dans les pays qui ont des forêts tropicales.

Le WRM a publié un nouveau livret intitulé « 10 alertes sur REDD à l’intention des communautés ». Le livret prétend donner des renseignements sur REDD, en résumant les expériences concrètes de diverses communautés du monde entier à ce sujet, telles que le WRM les a constatées. Ce qui suit est un résumé du contenu de cette publication.

La menace du changement climatique s’est accrue, en parallèle avec l’introduction des marchés financiers dans tous les domaines de la vie, le changement climatique compris.

Cet article est basé sur une visite de 4 jours et sur des discussions avec les habitants de 5 villages sur les 7 les plus touchés par ce projet. Les villageois se sont plaint des bénéfices supposés du projet, et ils ont affirmé que la destruction de la forêt ne s’est pas arrêtée dans la zone concernée, tandis que la multiplication des activités minières, de l’extraction d’arbres et des plantations de palmiers à huile dans la zone environnante conspire encore plus contre l’objectif de réduire les émissions dues au déboisement.

Introduction

La survie des populations traditionnelles du littoral de Paraná est fortement menacée par des initiatives privées d’appropriation d’étendues de forêt de la région, à des fins diverses.

Des défenseurs du droit de l’homme à l’environnement s’opposent à REDD+, au Chiapas et en Californie

Maintenant que les tentatives de négocier au sein de la CCNUCC un nouvel instrument pour l’atténuation du changement climatique sont en suspens jusqu’en 2020, les accords concernant REDD+ se tournent de l’arène mondiale vers des accords sub-nationaux comme ceux que propose le Groupe de Travail des gouverneurs sur le climat et les forêts (GCF d’après l’anglais). En tête du programme du GCF figure un accord entre les États de Californie, États-Unis, et de Chiapas, Mexique.

Le Costa Rica est mondialement reconnu à l’heure actuelle pour les efforts qu’il fait pour conserver les forêts. On attribue principalement ce « succès » au programme de Paiement de services environnementaux (PSE), antécédent du mécanisme REDD au Costa Rica.

Dans l’État brésilien de Pará, une vaste étendue de la forêt Atlantique, qui couvrait toute la côte du pays il y a 500 ans et qui se trouve aujourd’hui en grave danger, survit encore. Des communautés traditionnelles Caiçaras, Quilombolas et Guaranis habitent cette région, et leur mode de vie est étroitement lié à la forêt Atlantique.

Il y a cinquante ans, des éleveurs ont commencé à s’installer dans la zone ; ils ont défriché la forêt et se sont approprié la terre pour élever des buffles.

Pagination

- Première page

- Page précédente

- …

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- …

- Page suivante

- Dernière page